在中国古代的历史长河中,屈原是楚国的一位杰出的诗人、政治家和思想家,他以其卓越的文学才华和高尚的人格魅力,被后世尊称为“爱国诗人”。关于屈原的故事百余字,简述如下:他曾经担任楚王的左丞相,但因政见不合被迫离职。随后,他流亡于江湖,期间创作了大量著名诗篇,其中《离骚》尤为脍炙人口。然而,最终,他未能摆脱对故土的情感纠葛,在秦军攻破郢都时自尽身亡。

从表面上看,这似乎是一场纯粹的人性悲剧——一个心怀忠义、无法割舍旧日荣耀与土地情感的人物,因不能接受现实而选择了绝望。在这种解读下,屈原之死就像是他个人的悲剧命运,是一种无助于改变历史潮流,只能选择一条孤独而痛苦的道路。而这也引发了一系列的问题:他的行为背后是否有更深层次的人性复杂性?又或者,这不过是一个简单的事实描述,而非真正意义上的“悲剧”?

为了探索这一问题,我们需要回顾一下屈原在楚国当政时期的情况。当时,他与楚王之间存在一定程度的冲突,不仅因为两人对于国家治理方式有所不同,而且由于朝廷内部权力斗争激烈。尽管如此,在很多方面,屈原仍然表现出了极高的地位。他曾主持过多项改革措施,如推行仁政、减轻人民负担等,对外还积极维护国家利益。不过,由于种种原因,最终导致了他的失势。

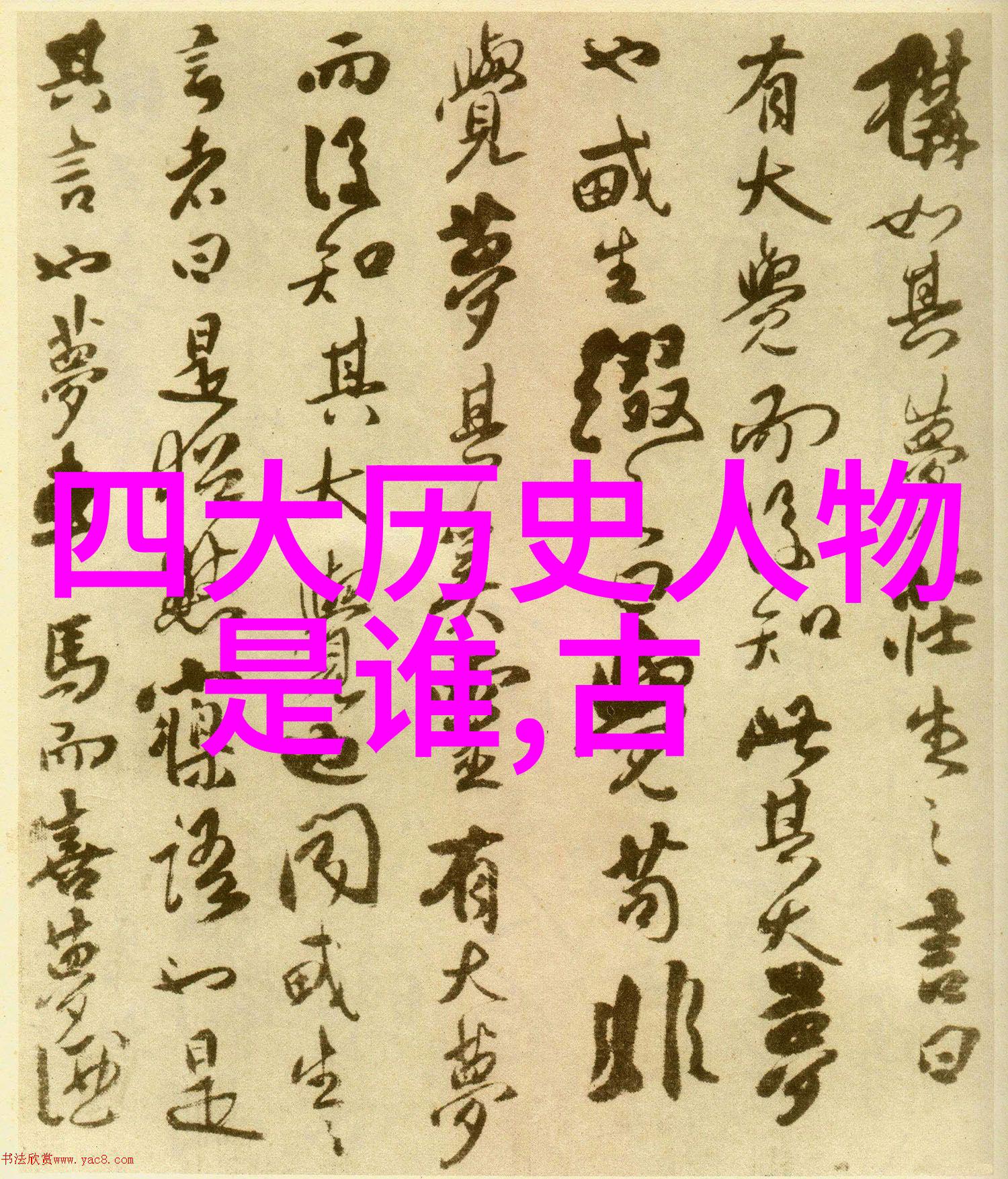

再来看他的流亡生活,也许并不是那么单纯。一方面,他离开了自己的国家,那里的亲朋好友,以及自己曾经掌握的大权;另一方面,又必须不断地寻找新的庇护所,以免受到追捕。这段时间里,无疑对他个人来说是一个巨大的挑战,同时也是精神上的磨砺。在这样的环境下,《离骚》等作品诞生,它们不仅反映了作者内心世界,更包含了一定的社会批判意味。

至于最后那场最终决定性的决断——自尽身亡,从某些角度来说,可以视作一种政治上的牺牲。但是,如果我们将其置于更广阔的历史背景中考察,就会发现其中可能蕴含着更多复杂的情绪和考虑。此前已提及过,秦军入侵郢都之后,即使是在绝境之中,若真的只是出于个人悲观或绝望的话,那么应该不会产生这么强烈的情感反应,有理由相信此举也有它特殊的心理动机或外部压力的影响。

总结起来,无论如何看待,都可以认为屈原之死并不简单,它背后的故事既包括了一定的个人心理困境,也涉及到了一些特定的社会文化背景。因此,将其归类为“人性悲剧”还是“政治牺牲”,实际上都是对这个事件的一种解释,而每一种解释都可能带有一定程度的主观色彩。在我们的认知中,每个人的死亡都不乏复杂情感,而人们往往通过各种方式来理解这些情绪,从而形成不同的叙事框架。