色即空的哲学基础

在东方哲学中,"色即空"这一概念源于禅宗大师道元智顗所著《正法眼藏》的理念,它指出一切事物都没有固有实体,只是由众多因缘和条件构成。这种观点强调了事物的相对性和变化性。

物质世界的虚无本质

在现代物理学中,量子力学揭示了粒子的波函数与观察之间紧密相连,这意味着粒子只有被观测到时才具有确切位置和属性。这一现象似乎证明了客观存在的事物其实是由主体意识所构建的。

空性的多层含义

从佛教角度来看,空性不仅仅指事物缺乏独立实体,更包括了所有关系、名称以及认知过程。因此,从色彩论证到心灵状态,再到宇宙间的一切,都可以被视为为空性的展现。

空性与科学研究的联系

科学研究往往追求的是事物背后的规律和结构,而这些规律并非固定不变,它们也随着时间和环境发生改变。在这个意义上,可以说科学研究也是在探讨一种不断变化且不可捉摸的事实,即"色即空"中的另一个维度。

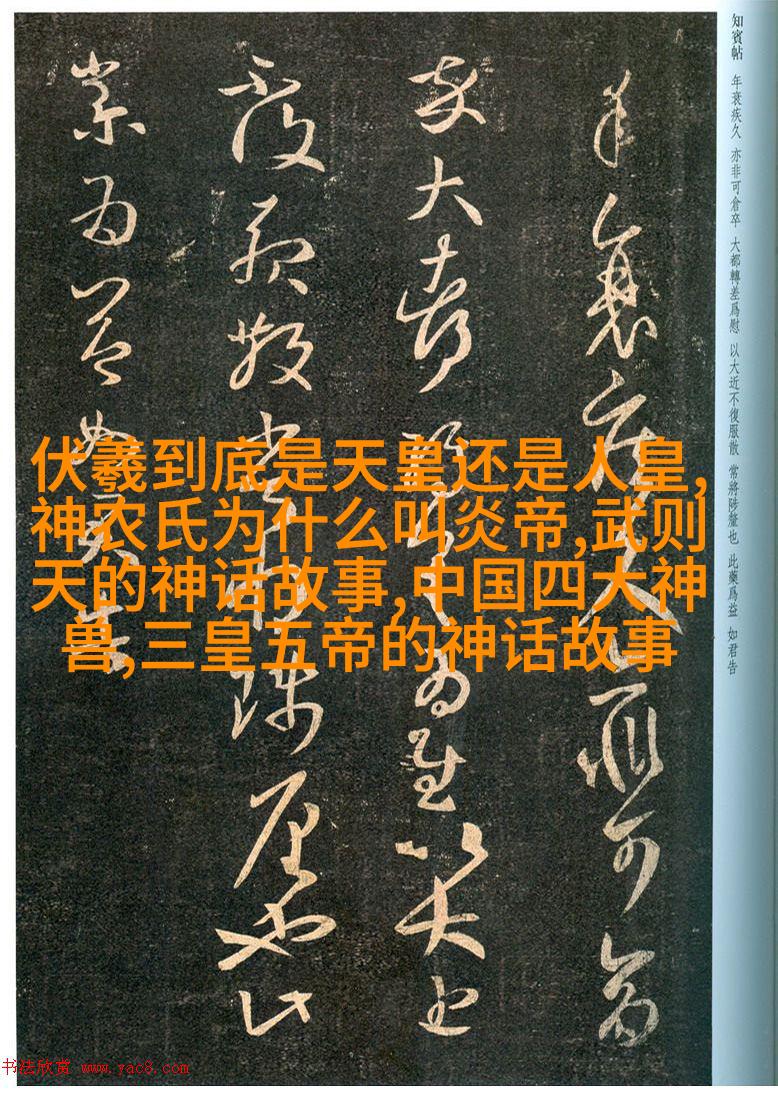

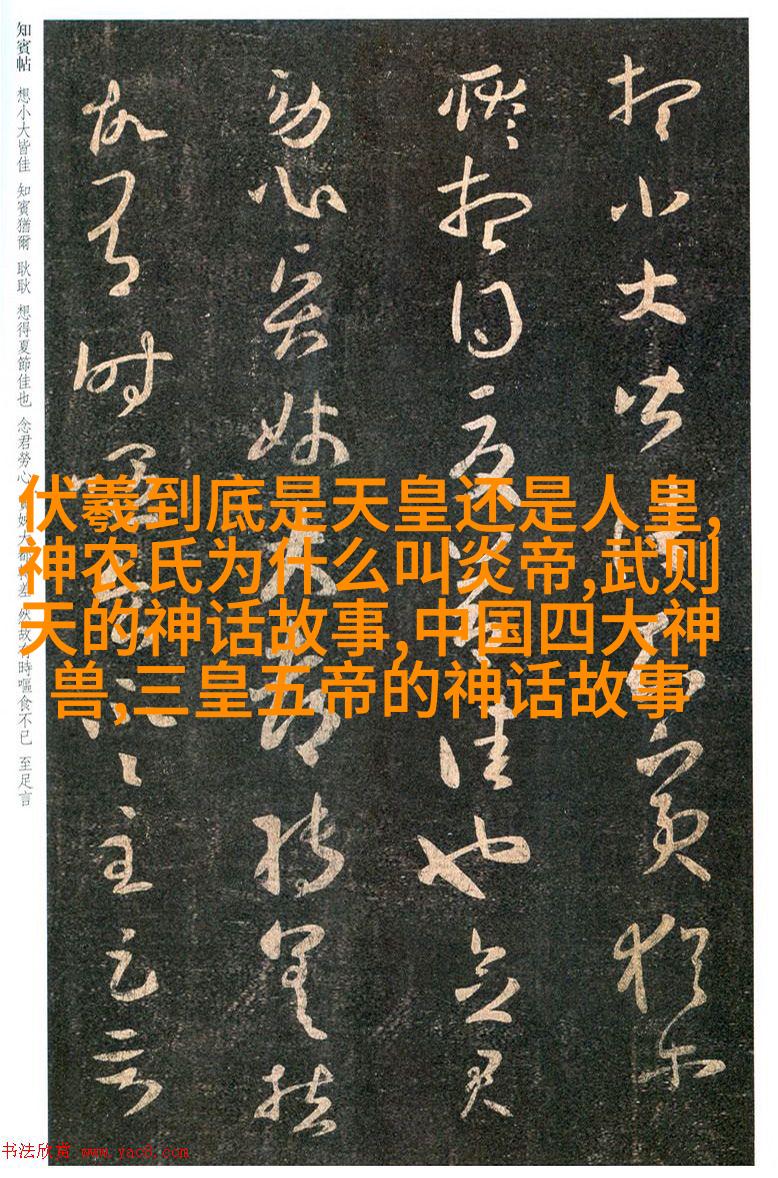

色彩之谜解析

从艺术史上讲,颜色的使用始终伴随着对其本质意义深刻探究。例如,在印象派艺术家手中,用明亮鲜艳的颜料描绘日常生活场景,他们试图捕捉光线与色彩交互作用产生的情感效果,这种尝试反映出人们对于外界信息处理过程中的复杂心理活动。

空无与人类精神世界

最后,我们回归自身内心世界,将“色即空”的思想运用至人格发展、情感表达及智慧提升上来。通过这种自我反省,我们能更好地理解自己处于何种境界,以及如何以开放的心态面对生活中的各种挑战和机遇。