在中国古代的神话传说中,三皇五帝是中华文明的重要组成部分,它们分别代表着不同的文化和历史时期。其中,伏羲大圣被尊为“天之始祖”,作为最早的人类祖先,他的形象与智慧、创造力紧密相连。在探讨伏羲这一人物时,我们不仅要关注其在三皇五帝体系中的地位,还需要深入理解他所代表的文化价值和对后世影响。

首先,我们需要明确三皇五帝这个概念。据《史记·太伯元年》记载:“昔者尧乃分天下于四岳,以授四子,谓之‘三皇’。”这里提到的“四子”即指黄帝、颛顼、昌若(或称昌意)和高阳氏,这四个人物被认为是人类社会发展过程中的一系列进步阶段,其统治时间各自有千秋大计,而他们又共同构成了一个完整而连贯的历史序列。

然而,与这三个“人间王者”相比,“五帝”则是一个更为模糊且多变的概念。在不同的文献资料中,“五帝”的具体身份有所不同,有时包括炎黄之后的人物,如舜、禹等;有时则可能包含其他神话中的英雄人物。但无论如何,一般认为这些“五帝”都是超凡脱俗的人物,他们以仁德著称,被赋予了治理天下的权利。

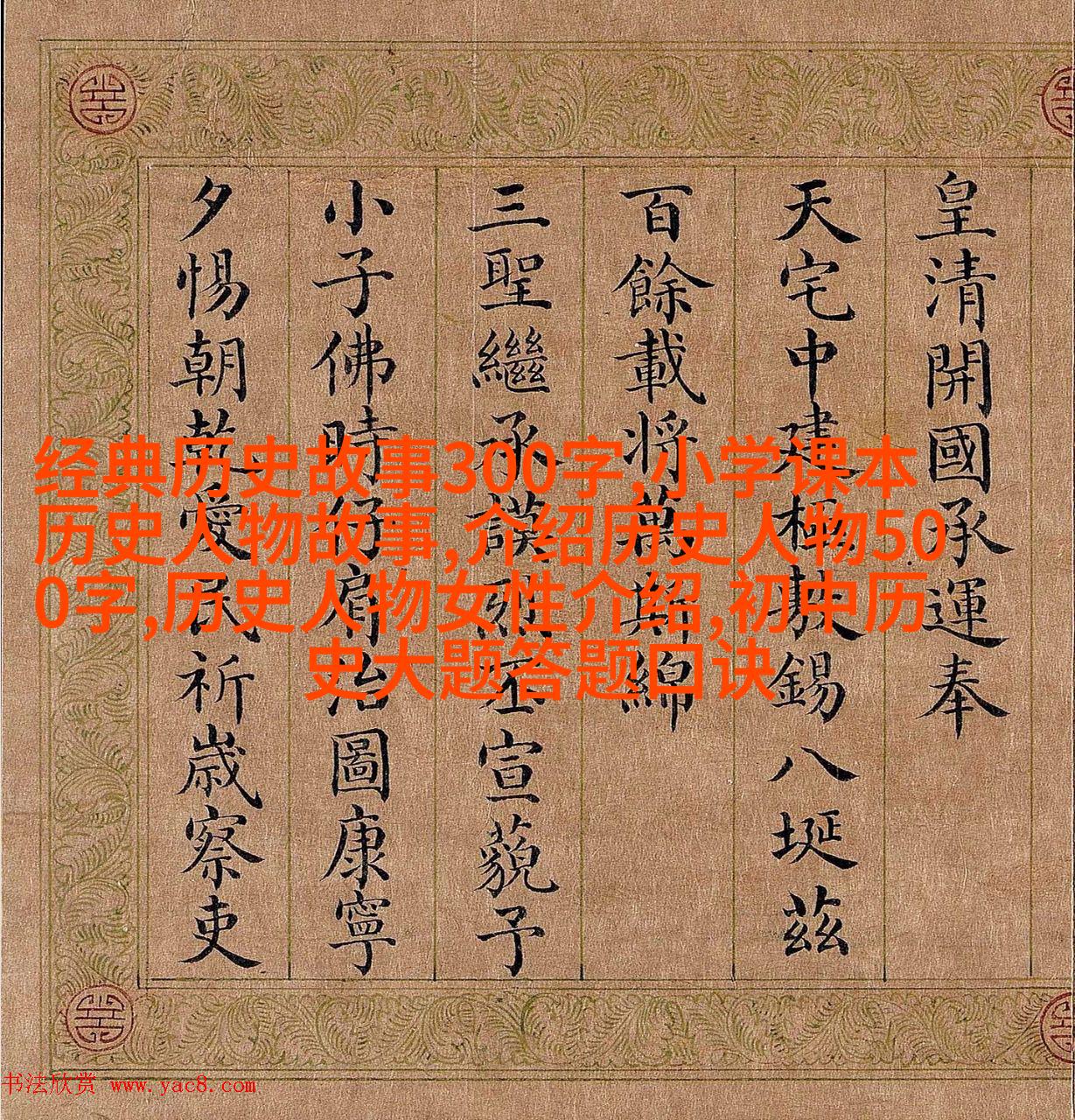

现在,让我们回到主角——伏羲。他在中国古代文学作品中的形象极为丰富多彩,在不同的文献中他的角色扮演也存在差异。不过,无论是在哪个版本里,伏羲都是一位非常重要的人物,他不仅是宇宙秩序与万物生成的大师,也是人类文明起源的大英雄。按照传统观念,伏羲是世界之父,是人类第一个君主,同时也是农业发明家和文字创始人。

关于伏羲是否具有实际历史性存在,这一直是一个学术界争议的话题。一些现代研究者认为,尽管他具有一定的传奇色彩,但他可能并不完全是一个虚构出来的人物,因为他的许多成就,如发明八卦图法(即六十四卦)、制定历法等,都显得过于合理且符合现实生活需求,因此可能蕴含一定的事实基础。而另一些学者则持否定意见,他们认为由于缺乏确凿证据支持,并且许多有关伏羲故事的细节充满了夸张甚至荒谬的情节,所以很难将其视作真正意义上的历史人物。

此外,从文化层面来看,即使不能证明伏羲本身具有真实性,他所代表的是一种普遍存在于所有古代文明中的意识形态,即对于一开始创造世界并教导人们生产生活方式这一愿景。这一点体现在很多不同民族和地区对自己的开国或开化者的描述上,比如日本传说的伊邪那岐命或者埃及神话里的拉创建世,这些故事虽然形式各异,但却共享了一种基本情感——对于生命起源及其背后的力量崇拜的情感。

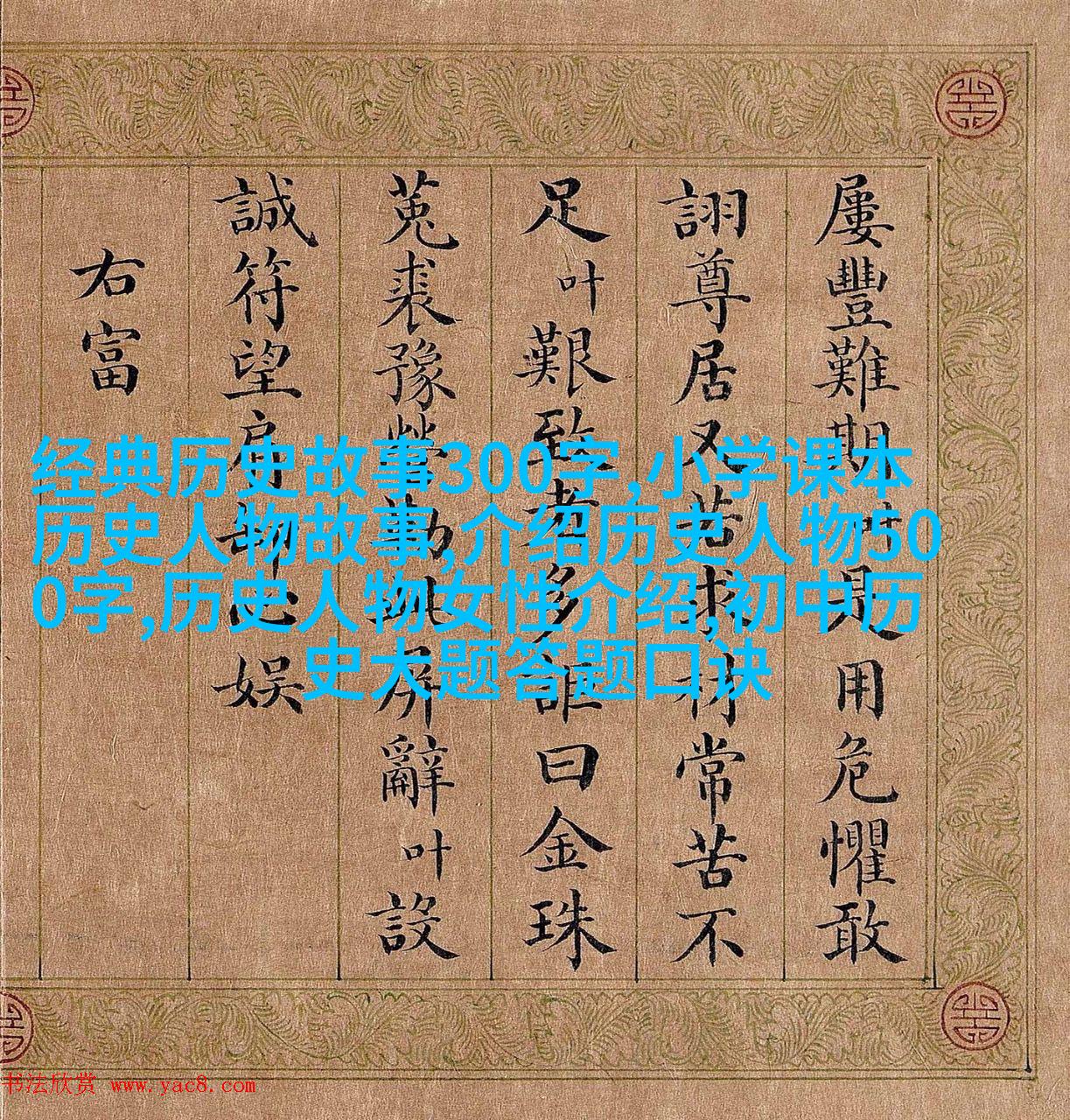

综上所述,无论从什么角度去审视,我们都可以发现,在探讨“三皇五帝”的过程中,特别是在谈到其中的一个关键成员——伏羲的时候,就不可避免地涉及到对过去文化遗产以及自身认同的一种反思。这不仅仅是一场关于知识的问题,更是一次精神追溯与内心挖掘。此刻,让我们回望那些遥远而又近在咫尺的地方,那些被岁月厚重包裹起来的心灵足迹,看看它们如何引领我们走向更加丰富多彩的人生旅途。