在中国古代文化中,女性的形象经历了多次变迁,从最初被赋予创世之神女娲的九个女儿的地位,再到后来被描绘成家中的主母、子孙满堂的母亲。随着时间的推移,女性在社会结构中的角色也发生了巨大的变化,这一过程是由各种历史和文化因素共同作用而形成的。

女娲与她的九个女儿

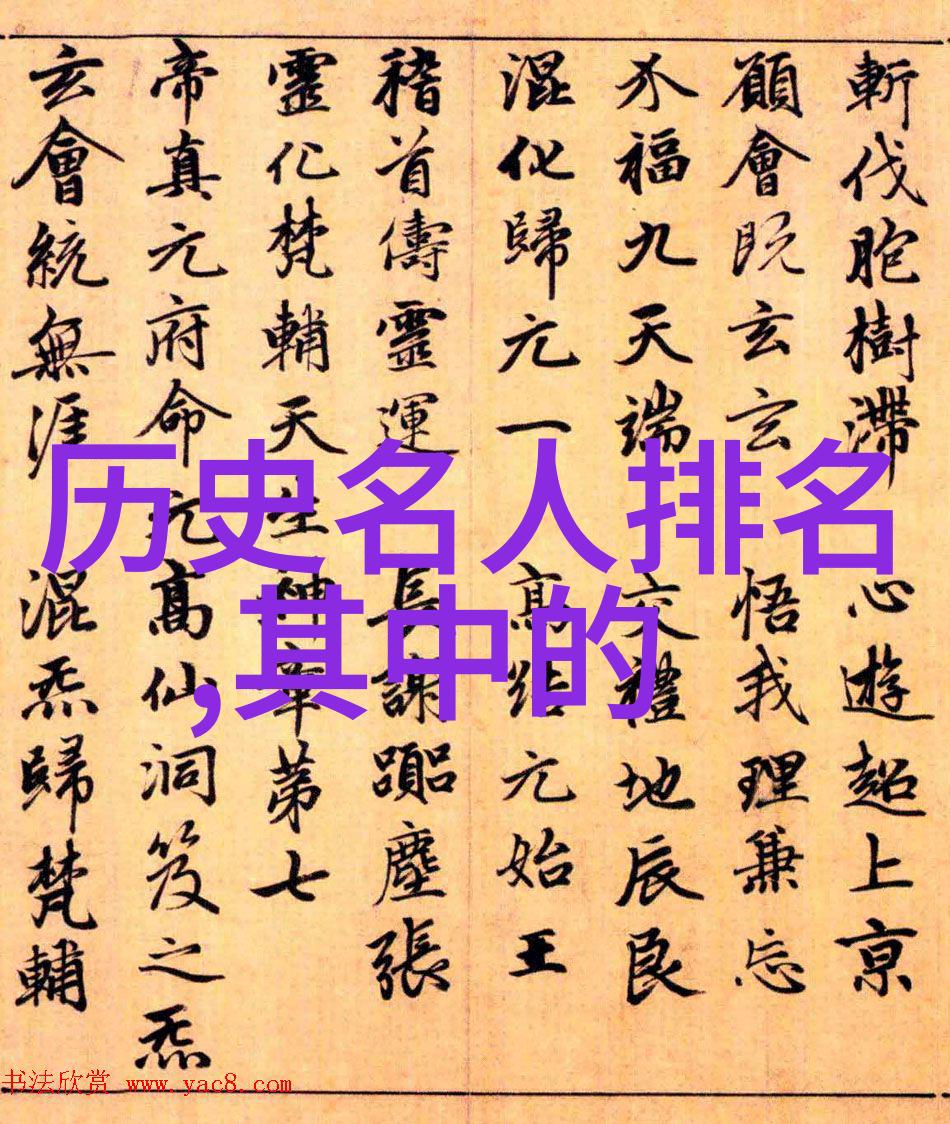

据《山海經》記載,女娲乃天地之始祖,其所生的九个女儿分别是:嫦娥(月亮)、瑶池仙子(水),华胥仙子(江河),风伯娘(风),羽化真君(鸟类),火主娘娘(火)、金翅大鹏王(鸟类)、龙皇三郎父母观音大士、玉皇上帝及众星辰等。在这个神话故事中,女子不仅代表自然界,还拥有创造和管理世界的能力。这样的形象为后世对女性角色的认知奠定了坚实基础。

从圣贤到普通妇人

随着时间的推移,这种高贵无比、掌握自然力量的女性形象逐渐淡出人们的心头。到了汉朝以后,对于女性角色的认识有了明显转变。她们不再是创世者的助手,而更多的是家庭生活中的主体。在儒家思想的大力影响下, females 的责任范围主要局限于家庭和教育孩子。这一时期,“妻”、“妣”、“姆”成为常见词汇,用以指代男性在家庭中的依靠对象——妻子的品德和行为受到高度重视。

從圣贤回归至英雄美人梦想者

到了清朝末年至民国初年,这一时代又出现了一种新的理念,那就是“新文化运动”。这一时期,许多现代派作家开始探讨传统价值观的问题,他们认为传统中对于男性的尊崇以及对女子限制过严是不合理且需要改变的一部分。在文学作品中,如鲁迅先生的小说《阿Q正传》、《狂人日记》等,他通过讽刺旧社会弊端,以强烈的情感表达对新时代人的期待。这一时期,无论是在文学还是艺术领域,都有一股向往自由、追求个人发展精神的人群涌现,他们重新审视并打破了一些陈规陋习,将以前那种被边缘化或压抑的声音重新放大,使得那些曾经默默无闻但内心充满激情与憧憬的人物变得突出。

总结来说,在中国古代文化背景下,从最初作为创世神话元素之一的地位最高级别人物演变为家族生活核心,再次转变成为追求自由自我实现的一线光芒,是一次复杂而深刻的心灵旅程,它反映出了人类对于性别角色的不断探索与思考,同时也揭示了中华文明对于性别平等意识不断进步的一个缩影。