历史的真相与课本的歪曲

在中国学生的心中,明朝往往是一个被广泛讨厌和鄙视的朝代。这样的观念是如何形成的?这是因为从小学到大学,我们都接触过一套标准化的历史教材,这些教材对明朝进行了深刻且负面的刻画。这种所谓“教育”的方式,使得很多人将历史上的复杂事件简化为黑白分明的情节,从而丧失了真正理解历史真相的机会。

明末动乱与政治斗争

现代社会普遍认为明朝末年是一片混乱,各路英雄好汉纷纷起兵抗击腐败统治。这当然有一定的道理,但这也忽略了当时复杂多变的情况。在一个由数十年的内战和外患造成严重削弱国力之后,王室内部矛盾激化,其结果便是无数英雄豪杰为了权力的争夺,而非单纯地反对清君之心。而这些细节,在传统及现代课本中却鲜有提及。

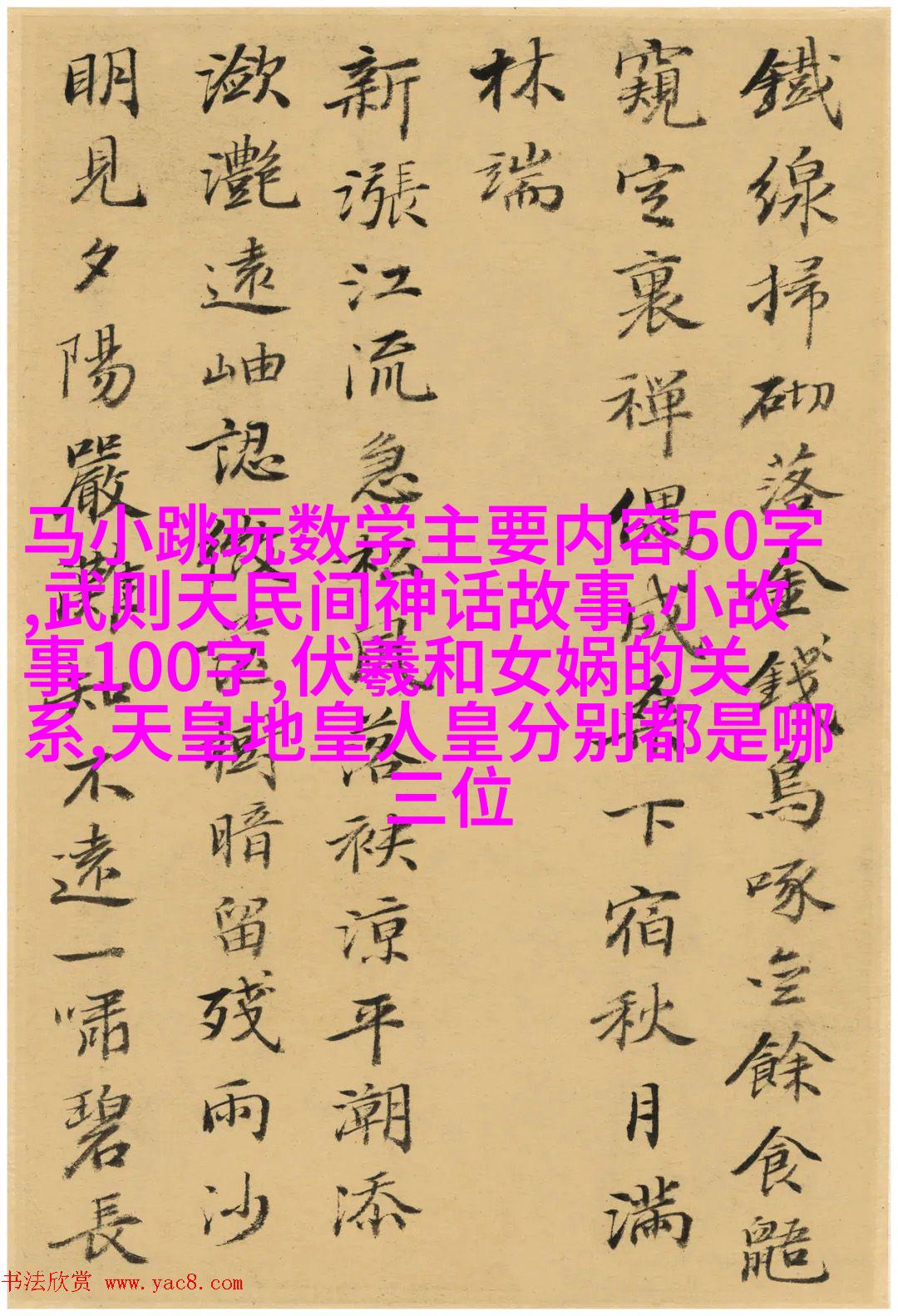

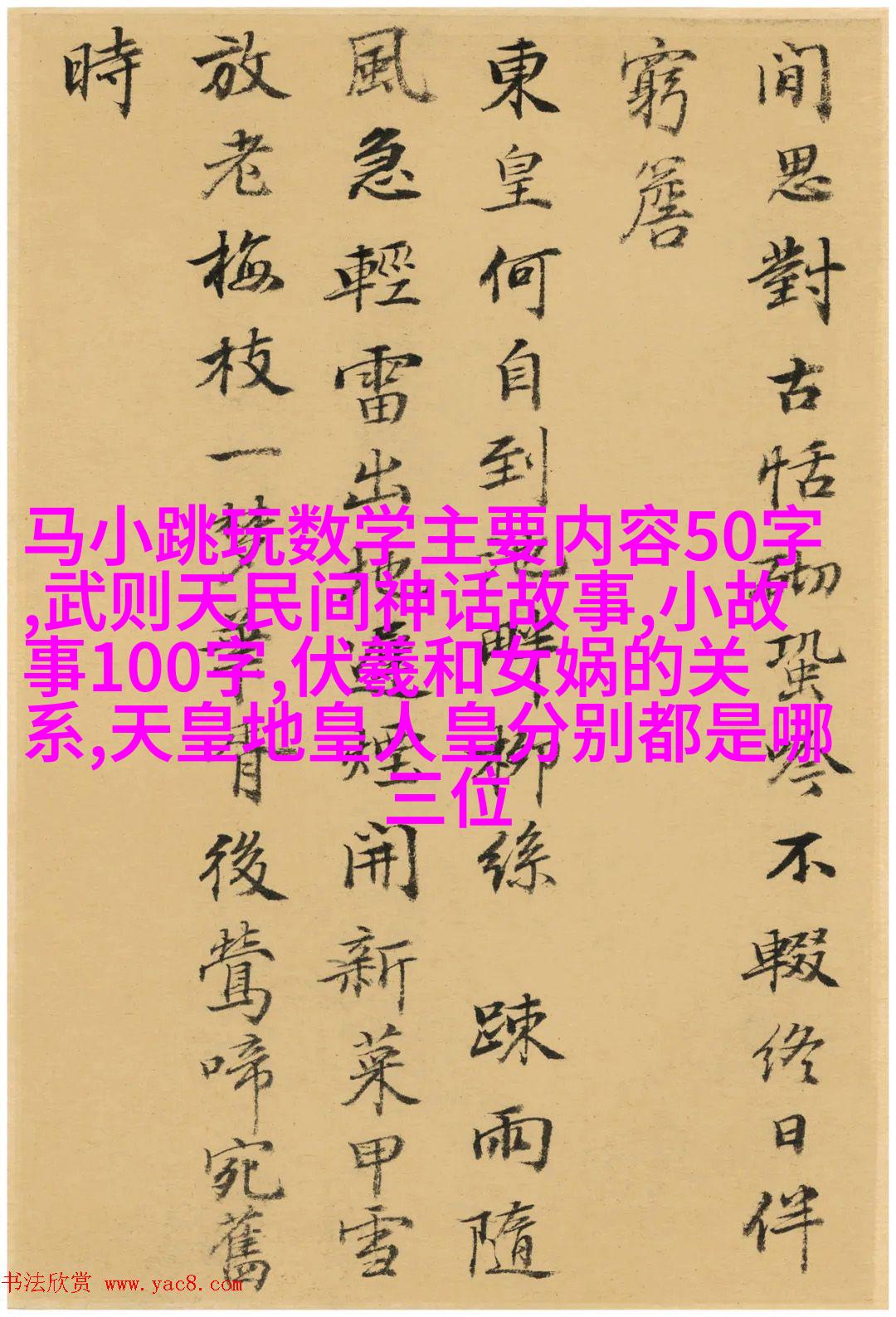

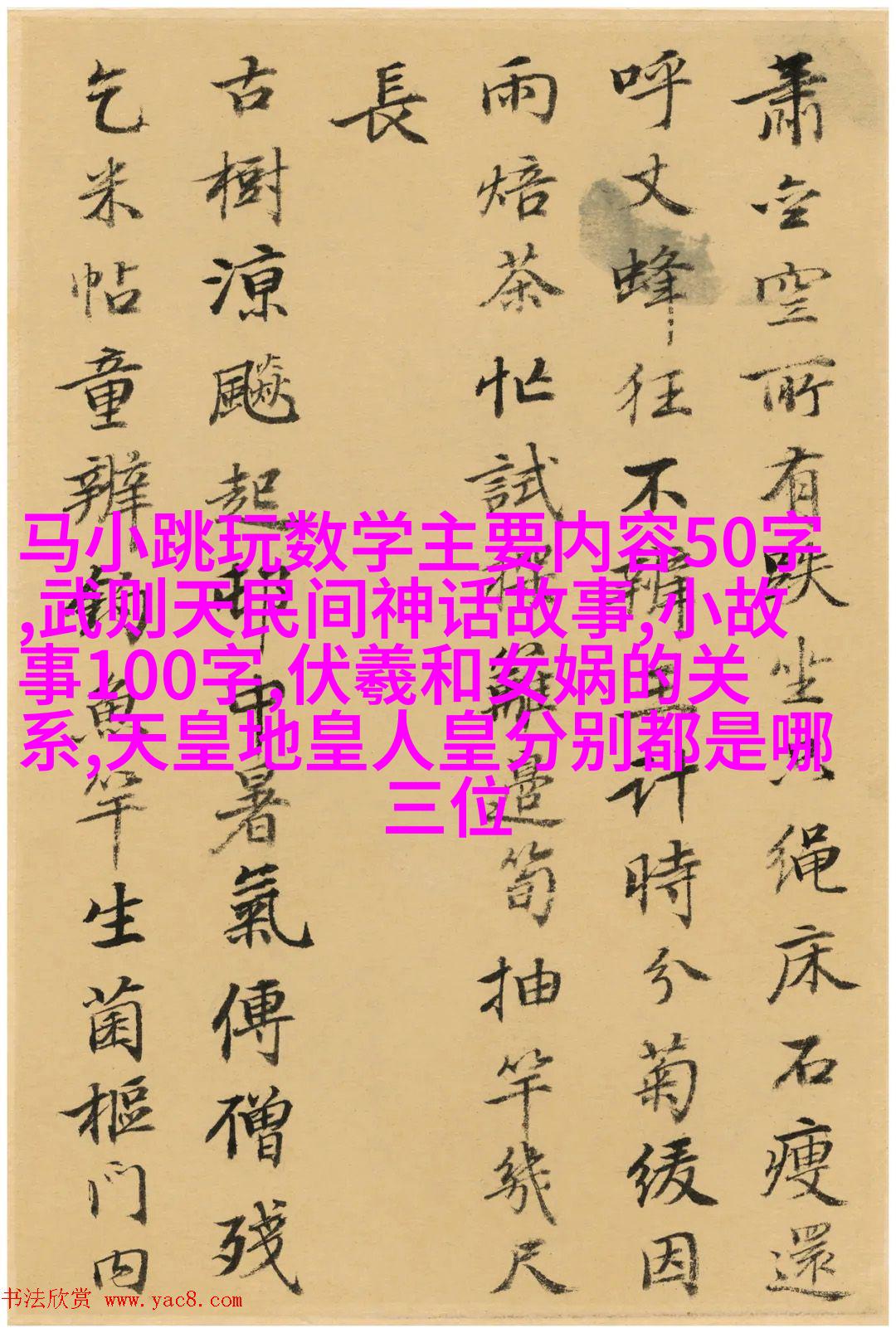

文化繁荣与艺术成就

在许多人的印象中,文化只是一个文人墨客的小圈子。但事实上,明代正是在这个时代,那些文学、绘画、雕塑等艺术形式达到了前所未有的高峰。李贽、徐渭、唐寅等人创作出了一批影响深远的小说,如《水浒传》、《三国演义》;而朱元璋晚年下令修建紫禁城,这座宏伟建筑至今仍然是世界文化遗产之一。然而这些成就并未被课本充分体现出来。

经济发展与科技进步

人们常常会将明朝描述为经济衰退和科技停滞,但实际情况并不完全如此。在此期间,不仅商品流通日益活跃,还出现了大量新兴手工业,比如丝织业、高级陶瓷制造技术以及造船技术等。此外,还有天文学家如徐光启,他翻译出版了《几何原本》,极大促进了解放思想,对后世产生深远影响。这些积极面似乎在课程设置中缺乏关注。

教育体系改革

尽管我们习惯于把皇帝形容为专制者,但朱元璋确实推行了一系列教育政策。他设立学校,并鼓励学术研究,同时还限制私塾数量以促进公平教育。这一措施虽然也有其局限性,但它标志着中国古代的一项重大创新——这一点在今天的大多数课本里几乎找不到踪迹。

对未来的人类洞察力

通过学习那些被偏见所掩盖的事实,我们可以更全面地认识过去,为未来做出更好的判断。如果我们的教育系统能够提供更加全面和公正的地历史视角,那么我们或许能看到更多隐藏在旧书页之间的人类智慧,以及他们对于世界未来的洞察力。不断探索的是人类共同努力去寻找真理,而不是简单地接受已知答案。