谁是历史的最好演员:解读历史叙述者的魅力

在这片古老而又充满变迁的大地上,历史无处不在,每个人都以自己的方式讲着历史。从口头传承到书面记载,从艺术作品到纪念碑,每一种形式都是对过去的回顾与展望。那么,讲历史讲得最好的是谁?这个问题似乎简单却又复杂,因为它涉及到了多种不同的角度和技巧。

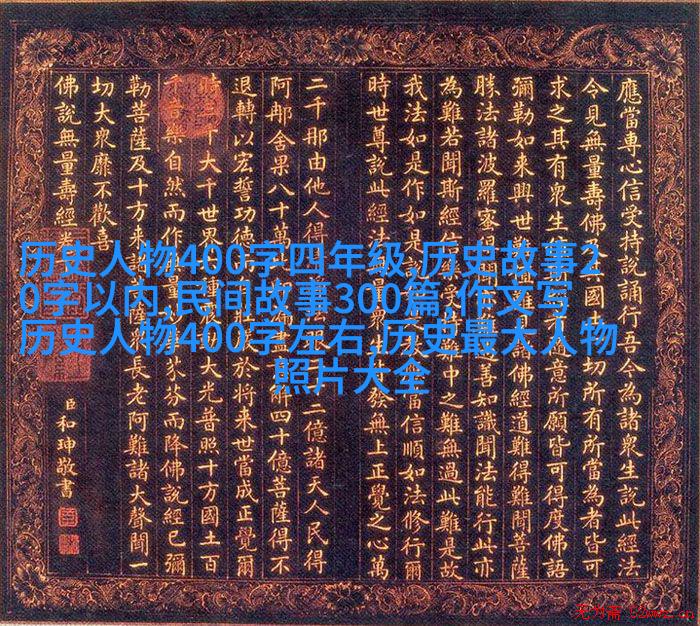

首先,我们可以从那些拥有深厚学术背景的人开始讨论,他们通常是通过对大量资料的深入研究来构建他们的叙述。这类人物往往能够提供精确细节,让听者或读者感受到时间的流逝和事件的紧迫性。例如,著名史学家李约瑟,他对于中国科学史尤为专注,并将其详尽记录于《中国科学技术史》中,这部巨著不仅展示了他卓越的地质知识,也反映出他如何用专业知识让复杂的事实变得清晰易懂。

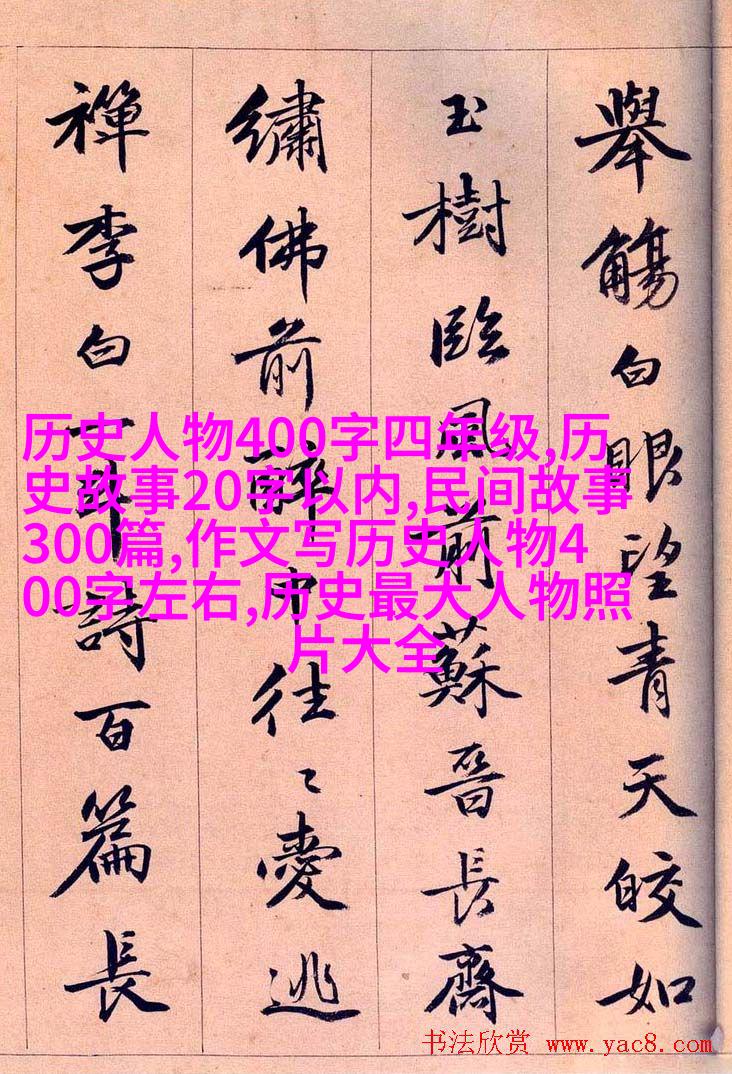

接下来,是那些具有文学才华的人物,他们能以诗意和情感去表达历史,使之更加生动、贴近人心。在这种情况下,语言就成为了一个极为重要的手段。比如唐代诗人杜甫,他在《春望》一诗中,用“江山如此多娇”、“欲与君相知”的笔触,不仅描绘了一幅春日景象,更隐含了当时社会矛盾和人们的心声。

然后,还有电影导演们,他们借助视觉效果,将故事画出来,在屏幕上呈现给观众。在这样的环境中,导演需要同时掌握剧本创作、摄影、剪辑等多方面技能,以此来吸引观众并传递信息。例如,《红楼梦》的电影改编版,由张艺谋执导,他运用现代视觉手法,将曹雪芹原著中的典型形象和场景再现,为广大观众带来了新的理解体验。

最后,不要忘记那些普通民众,他们通过口头传承,把家族里的故事、地方上的风俗习惯以及曾经发生过的事情,一代代地保存下去。在这里,“讲”就是一种生活的一部分,它既是教育也是娱乐,是连接过去与现在的一个桥梁。而每一次重复,都可能因为说者的情感色彩而变得更有力量,比如村落里的老人们围坐在一起,说起那场风雨飘摇中的抗战岁月,那份坚强与勇敢仿佛还浮动在空气里一样。

总结来说,“讲得最好”的标准并不单一,它取决于我们想要表达什么,以及我们希望对方怎样理解。但无论是通过文字还是影像,无论是在学术界还是民间交流,都有一群群努力把我们的过去留住,并向未来的年轻一代传递下去的人们。如果我们站在这些人的肩膀上,再次审视那个问题,我们会发现答案可能就在眼前,只不过需要我们的眼睛去寻找它们罢了。