在清朝中叶,尤其是在乾隆和雍正两代君主统治时期,宫廷内部的权力斗争日益激烈。皇帝身边围绕着一群争夺权力的亲贵与藩王,他们之间的关系错综复杂,每个人都渴望提升自己的地位。在这个过程中,皇子们的命运也被牵涉其中,他们是宫廷政治中的重要棋子。

家族血脉与权力继承

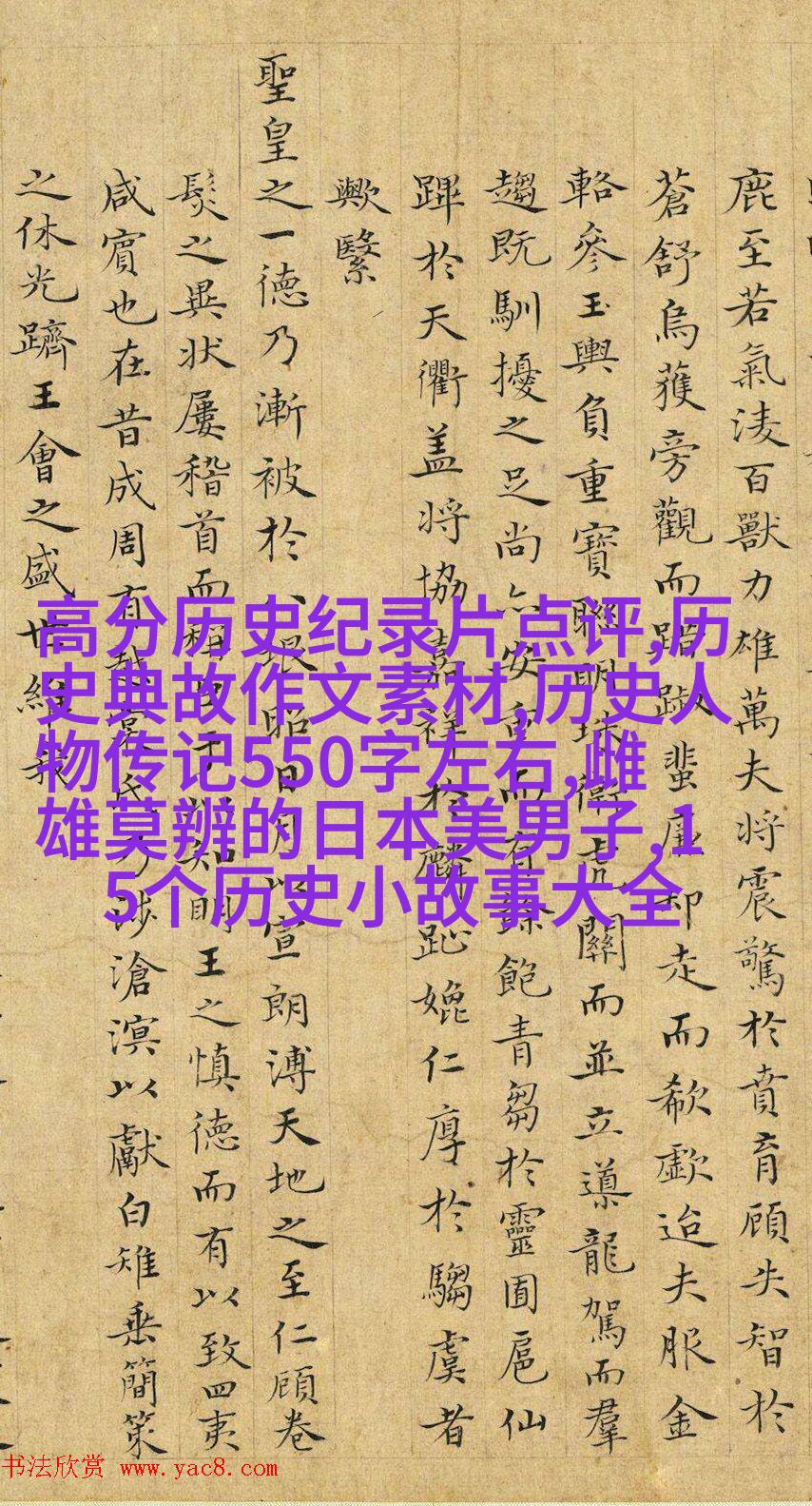

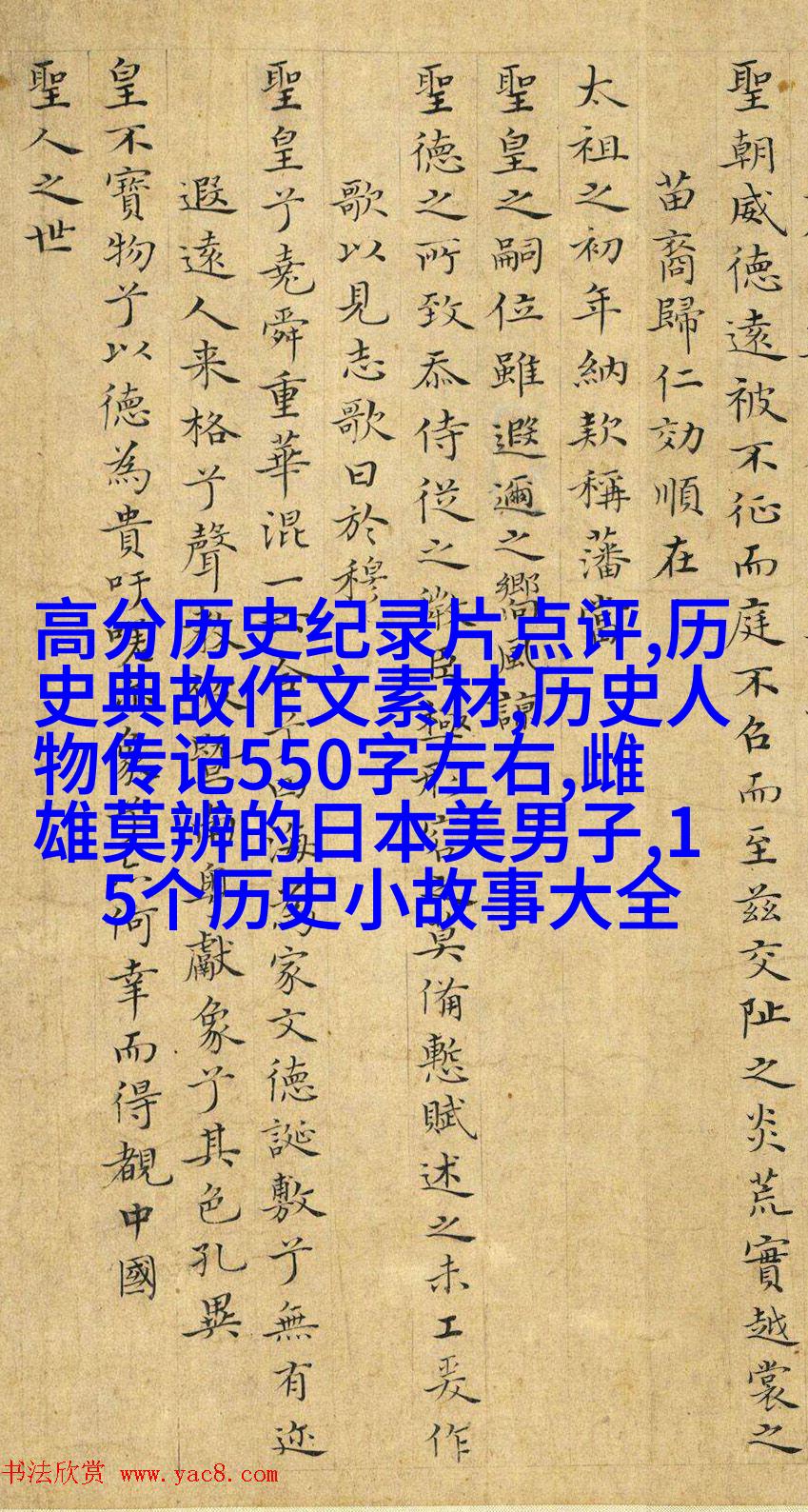

清朝自太祖努尔哈赤创立以来,便明确规定了宗室成员的地位和职责。每一代皇帝即将登基前,都会通过各种手段来确保自己最信任的人成为下一任统治者。这包括选择合适的嫡长孙或者其他有能力的人作为储君,但同时也要防止其他可能威胁到自身统治稳定的潜在竞争者。

从亲贵到藩王:家族势力的变化

随着时间推移,清朝宗室成员逐渐分化为亲贵和藩王两大类。亲贵主要指的是直系宗室,而藩王则是由皇帝授予的一些远支宗室或外戚,以维护帝国内部分布力量并加强对地方控制。这些 藩王通常拥有较大的自治权,但他们必须保持对中央政府的忠诚,并且不允许出现独立倾向。

晋升制度及其背后的考量

晋升制度对于提高一个人的社会地位至关重要。在清朝,这种制度被严格遵守,不同等级的人可以通过军功或政绩得到提拔。但对于皇子的情况来说,这种规则就显得有些特别。当一个新的皇帝登基,他首先需要巩固自己的位置,然后才会开始考虑如何安排后续继承人问题。

乾隆年间的情形

乾隆年间,由于他早年的混乱局面,他不得不花费大量精力来巩固自己的统治基础。此时,对于他的几个兄弟以及儿子们来说,他们都处于一种微妙但又危险的地位。一方面他们需要证明自己能够在国家的大舞台上发挥作用;另一方面,如果他们表现出过度野心,就有可能遭受削弱甚至完全排斥。

雍正十年的改革与巩固

相比之下,在雍正年间的情况就不同了。他采取了一系列措施来巩固自己的地位,并且为了保证接班人的稳定性,也进行了一系列调整。他迅速处理掉了那些可能威胁到他的潜在对手,同时提拔那些忠诚可靠的人物,使得他能够更加安心地进行改革工作。

重组家谱与政治整顿

雍正帝实施了一系列家庭纠偏政策,其中包括重新编制家谱以消除“假冒”的身份,从而减少异姓入侵血脉的问题。此举实际上也是为了建立更纯粹、更直接来自努尔哈赤血脉的一线传承,以增强后世认同感并减少内部矛盾。

排行系统崩溃及影响

然而,即使是这样的努力也不足以永远解决问题。在后来的历史发展中,我们可以看到许多曾经因特殊原因被废黜或降低身份的宗室成员,在一定程度上复辟过来。而这种现象表明,即使是在当初似乎完美无瑕的地缘政治结构之下,仍然存在不可预测因素,如个人能力、机遇以及外部环境等都会影响一个人能否实现其目的,或是让他失去一切希望。

末端衰落与最后结局

到了晚期清朝,当满族民族意识淡薄下来,当抗击外侮已不足以凝聚各方力量时,原本天衣无缝的排行系统已经濒临崩溃状态。由于缺乏有效管理和应对新挑战的手段,最终导致整个帝国陷入深刻危机,最终解体成碎片散去的事实,无疑揭示了这一体系本质上的脆弱性及其无法持续下去的事实性质。